広告

第十五回

お彼岸に、意識して行いたい

「無財の七施」

3月20日は春分の日でした。春分とは、春の期間のちょうど真ん中の日のこと。早いもので春ももう折り返しとなりました。春分の日を中日として前後3日間、合計7日間は春のお彼岸です。日本では古来より春分の日にご先祖様があの世からお帰りになると考え、祖霊をお祭りする行事が行われています。皇居では、天皇陛下御親ら歴代天皇・皇后・皇親等の神霊をお祭りせらる「春季皇霊祭」がとりおこなわれます。

日本のお彼岸は先祖供養の意味合いが強いのですが、古代中国より伝わった「彼岸」には違った側面があります。「彼岸」の元となった言葉は、サンスクリット語の「パーラミター」、「悟りに到る為の修行」という意味です。その言葉を、西遊記の「三蔵法師」として有名な玄奘三蔵が「波羅蜜」と翻訳(漢字に音写)したことに由来します。波羅蜜の修行によって悟り(彼の岸)に到るので「到彼岸」、それで「彼岸」なのです。

悟りに近づく為に彼岸に行う修行が6種または10種あり、それぞれ「六波羅蜜」「十波羅蜜」といいます。

修行の一つに「施しによって、慈しみの心を人に分け与えること」を行う「布施波羅蜜」があります。「布施」と聞くと、お坊様にお渡しする「お布施」つまりお金をイメージするのですが、そればかりではありません。「無財の七施」のように、金品ではない布施もあります。

「無財の七施」は、

「眼施」 :慈しみの眼、穏やかな眼差しで相手

を見る。

「和顔施」 :あたたかく朗らかな笑顔で接する。

「言辞施」 :心のこもった言葉で話しかける。

「身施」 :自分の身体でできることを奉仕する。

「心施」 :他の為に心配りをする。

「床座施」 :席や場所を譲って差し上げる。

「房舎施」 :自分の家を提供する。

の7つの施し・徳目を行うこと。

皆様が普段からなさっていらっしゃることと思いますが、お彼岸の期間(今年は3月17日~23日)に改めてこちらを意識してお過ごしになってみてはいかがでしょうか。

(3/21/2025)

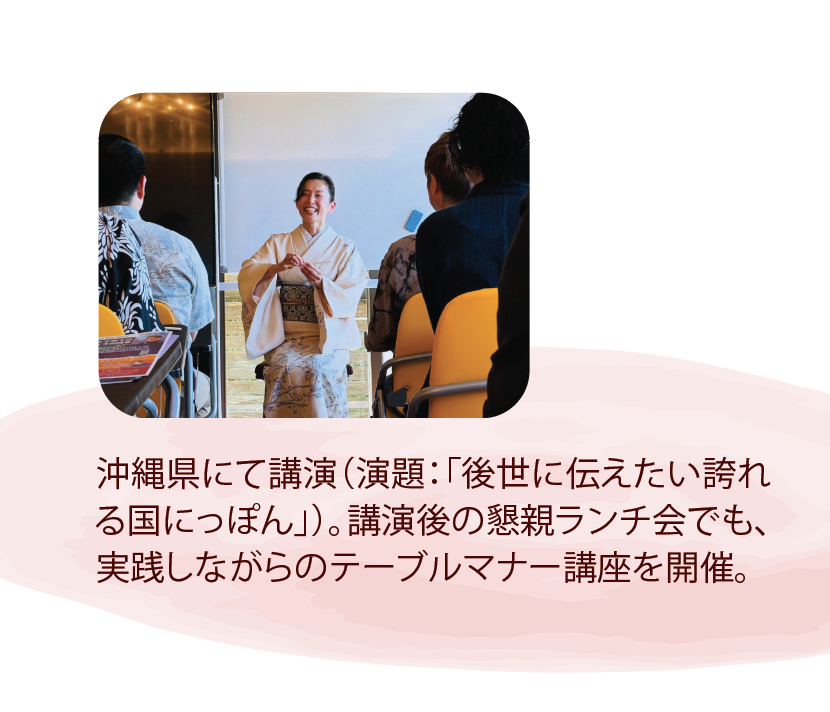

筆者・森 日和

禮のこと教室 主宰 礼法講師

京都女子大学短期大学部卒業後、旅行会社他にてCEO秘書を務めながら、小笠原流礼法宗家本部関西支部に入門。小笠原総領家三十二世直門 源慎斎山本菱知氏に師事し、師範を取得する。2009年より秘書経験をいかし、マナー講師として活動を開始する。

2022年より、廃棄処分から着物を救う為、着物をアップサイクルし、サーキュラーエコノミー事業(資源活用)・外国への和文化発信にも取り組む。

https://www.iyanokoto.com