広告

第十六回

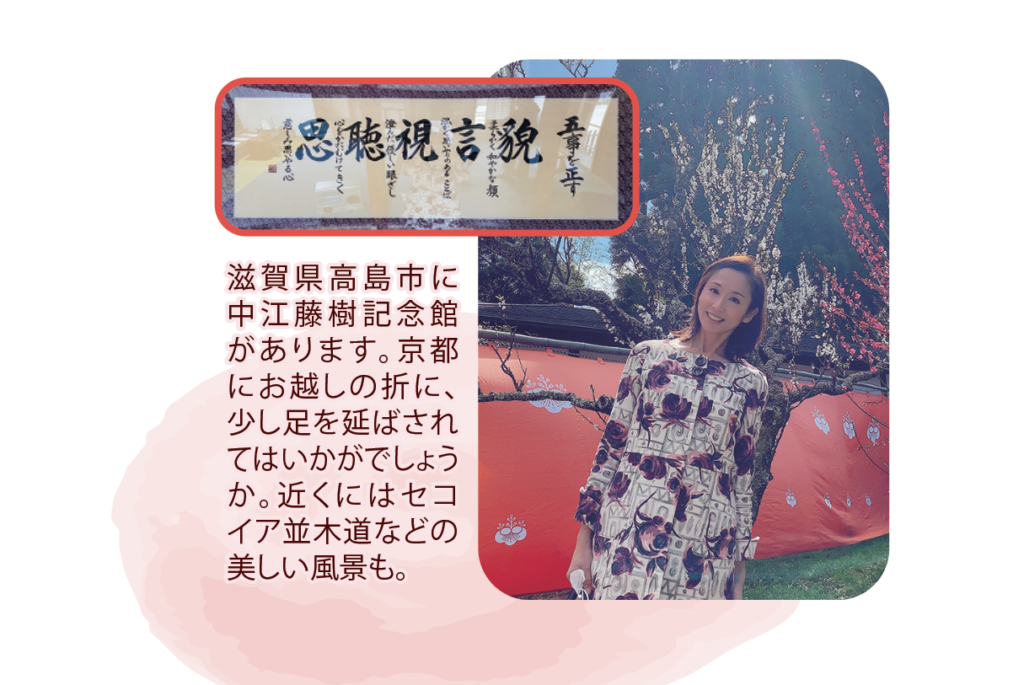

貌・言・視・聴・思

「五事を正す」。一緒に学んでまいりましょう。

挨拶、敬語、接遇など、マナーで習った通りになさっていても心地よいと感じないことがあります。実はマナーには前提があります。それは、「五事を正す」ことです。

「五事を正す」は、日本の偉人の一人、江戸時代初期の陽明学者、中江藤樹先生のお言葉です。

五事を正していないマナーは、あたたかく感じられず、形式的な印象となり、心のこもった「おもてなし」とまでは感じていただくことができません。「五事を正す」とはどういった意識なのかを確認して参りましょう。

五事とは、「貌・言・視・聴・思」のこと。

「貌」は容貌の貌、顔つきのことです。普段どのような表情で相手と接しているかを意識されていらっしゃいますか。「貌」は「和やかな顔で相手と接しましょう」という意味です。

「言」は、「思いやりのある言葉で話しましょう」という意味です。「言い方」も思いやりの一つ。相手のことを思った言い方、トーン、言葉選びをなさっていらっしゃいますか。

「視」は物理的な見方と、解釈という意味の見方が含まれ、どちらも「澄んだ目で人や物事を見つめていますか」という意味です。

「聴」は話の聞き方のこと。人の話をしっかりと耳を傾けて聞いていらっしゃいますか。おっしゃる意図、行間の声も聞こうとしていますか。

「思」は慈しみや思いやりの心のこと。まごころをこめて相手のことを思っていらっしゃいますか。

私はあがり症なので、自分が人の話を聞く時は話し手が話しやすいように、前傾姿勢で頷き、メモを取りながら聞くようにしています。そうすると、周囲の方から「私まで気持よくなったわ」と話しかけていただくことがよくあります。五事を正すと、相手が心地よいことはもちろん、周りの方まで心地良い気持ちにして差し上げることができます。マナーを知っておくことは大事なことですが、例えマナーを知らなくても、五事を大切にしていれば、マナーの目的である「人を心地よくすること」ができるのです。

(3/26/2025)

筆者・森 日和

禮のこと教室 主宰 礼法講師

京都女子大学短期大学部卒業後、旅行会社他にてCEO秘書を務めながら、小笠原流礼法宗家本部関西支部に入門。小笠原総領家三十二世直門 源慎斎山本菱知氏に師事し、師範を取得する。2009年より秘書経験をいかし、マナー講師として活動を開始する。

2022年より、廃棄処分から着物を救う為、着物をアップサイクルし、サーキュラーエコノミー事業(資源活用)・外国への和文化発信にも取り組む。

https://www.iyanokoto.com

あわせて読みたい

ピックアップ

最新の記事

- 【~Feb 19】Mitsuwa Market Place 今週のお得商品!

- 2/16~2/22📱魔女ともえの携帯番号運氣UPアドバイス

- LA郡公衆衛生局、大幅な資金削減によりトーランス含む7...

- 収集品への需要が高まり、南加全域のポケモンカードショ...

- マリナ・デル・レイで火災、ボート2隻が破壊 近隣住民...

- ID盗用で「勝手にウーバー運転手」に 数千ドルの収入計...

- ワシの巣のライブ中継を主導したサンディ・ステアズさん...

- LAダウンタウンで街路樹13本切った男に懲役2年の判決 ...

- 157回お見合いで幸せを掴んだ男 その2

- Hinodeya LA 2月限定キャンペーン FREE EXTRA SPICE