広告

第二十六回

古事記から学ぶ

「マイ箸」「マイ碗」文化

礼儀作法や日本のしきたりの話と合わせて、子どもたちに「古事記」の読み伝えも行っています。皆様は「古事記」をご存知でしょうか。今から約1300年前、第40代天武天皇の命により編纂が始まった現存する日本最古の歴史書です。それまでも歴史書は存在しましたが、古くに散佚しています。古事記は3巻で構成され、上巻は神代の物語、中巻は日本の初代天皇であそばされます神武天皇から第15代応神天皇までの物語、下巻は第16代仁徳天皇から第33代推古天皇までの物語が記されています。

日本人は、自分は無宗教であると思っている人が多いのですが、実は信心深く、古事記にえがかれている精神世界を今も保ち続けていると感じることがあります。

例えば、家での食事では、箸を家族で共有せず、自分だけの箸があります。カトラリーを使う文化圏の方は不思議に思われるかもしれませんが、箸や飯椀や茶碗は、皆で使い回すことはせず、自分だけが使う「マイ箸」「マイ碗」があります。

同じ心理によるとされる出来事が古事記にえがかれています。日本の最高神である太陽神「アマテラス」の弟神「スサノヲ」が天上界から地上に降り立った時、川上から箸が流れてきます。その出来事により、上流に誰かがいると気づき、物語が次の場面へと展開する重要なシーンなのですが、そもそもなぜ箸が流れてきたのかという疑問が残ります。

日本では口を付ける、つまり唾液が付くと、その人の魂がその物に宿るという信仰があり、その為、お客様がお使いになった箸は、洗って再び使うことはせずに、川に流していたと考えられています。

そのような信仰から、口を付ける食器は人と共有せず、自分だけが使う物となっていったようです。

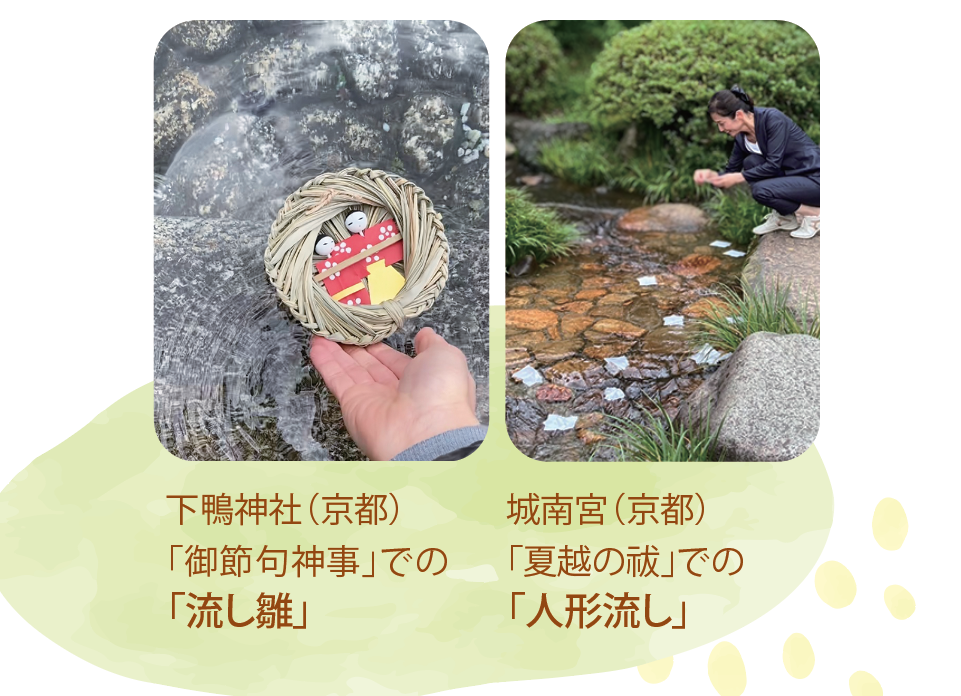

唾液ではないですが、物に息を吹きかけて、自身(魂)を物にうつし、身代わりとして川に流すことで、穢れを祓うという儀式も伝統行事として今に残っています。ひな祭りの「流し雛」や夏越の祓の「人形流し」がそちらに相当します。

(6/4/2025)

筆者・森 日和

禮のこと教室 主宰 礼法講師

京都女子大学短期大学部卒業後、旅行会社他にてCEO秘書を務めながら、小笠原流礼法宗家本部関西支部に入門。小笠原総領家三十二世直門 源慎斎山本菱知氏に師事し、師範を取得する。2009年より秘書経験をいかし、マナー講師として活動を開始する。

2022年より、廃棄処分から着物を救う為、着物をアップサイクルし、サーキュラーエコノミー事業(資源活用)・外国への和文化発信にも取り組む。

https://www.iyanokoto.com