第十回

日本の「残心」から学ぶ、美しい所作

動作の終わりは余韻まで。それが日本の「残心(ざんしん)」です。例えば電話を切る時。「それでは、失礼いたします」と言った後、すぐには電話を切らず、一呼吸分の間を置いてから、そっと切るようにします。そうすると、優しい余韻が残ります。人は自分に対する心遣いを感じると、またこの方に会いたいとお思いになります。逆に別れ際を粗雑にすると、それもお相手はお感じになります。皆様もご経験がおありになるのではないでしょうか。例えば、コンビニエンスストアのレジで会計は終わったものの、まだ品物も手にしていないようなタイミングで「次の方どうぞ」と言われた時。なんとなく、「早く帰って」と言われたような気持ちになりませんか。残心は動作の最後に余韻を持たせて相手を大切に思う気持ちを伝える手段です。一呼吸分の時間ですから、ほんの数秒の間。その間を置くのと置かないのとでは、お相手の印象は大きく変わります。

広告

訪問やおもてなしのマナーにも残心があります。お客様を見送る時は、状況にもよりますが、基本はお客様が見えなくなるまで見送ります。振り返った時にまだ見送って下さっていると嬉しいものです。故に、見送られる側も一度は振り返るようにします。

お客様が玄関を出られてすぐに、門の明かりを消したり、鍵をかける音を立ててはいけないと教わりますが、それは「早く帰ってほしかったのかしら」とお客様に思わせない為の配慮です。鍵は少し時間を置いてからかけるか、音が立たないように静かにかけるようにします。

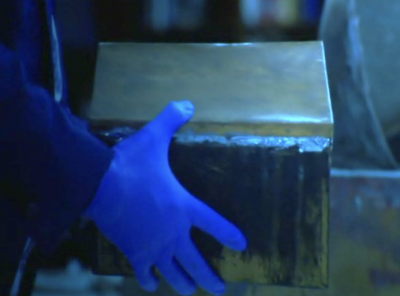

茶道では、人に対してだけではなく、物に対しても残心で接することを教わります。物を置く時は、離れがたい気持ちで手を引きます。そうすると、最後に残る指先が揃っていて、かつ美しく伸び、とてもエレガントな所作となります。こちらも残心です。きっと物も喜ばれることでしょう。

残心は周りの人がなぜかまたこの人に会いたいと思わせる、そんな余韻をもたらして下さいます。

(2/13/2025)

筆者・森 日和

禮のこと教室 主宰 礼法講師

京都女子大学短期大学部卒業後、旅行会社他にてCEO秘書を務めながら、小笠原流礼法宗家本部関西支部に入門。小笠原総領家三十二世直門 源慎斎山本菱知氏に師事し、師範を取得する。2009年より秘書経験をいかし、マナー講師として活動を開始する。

2022年より、廃棄処分から着物を救う為、着物をアップサイクルし、サーキュラーエコノミー事業(資源活用)・外国への和文化発信にも取り組む。

https://www.iyanokoto.com

あわせて読みたい

ピックアップ

最新の記事

- 政府閉鎖へ トランプ政権、秋の閉鎖から2回目(1/30)

- サンタクラリタのユースホッケーチーム乗せたバンが大雪...

- 「全国一斉閉鎖」の30日、LAでも抗議運動 ICEの暴力行...

- 【新店情報】恵比寿発の「ミルフィーユカツ」がトーラン...

- 空港での検査を強化 致死率40〜50%のニパウイルス イ...

- 火災によりホーソン近郊405FWY大渋滞 複数の車線が閉鎖...

- LA中央図書館が創立100周年祝う 100年前に埋められたタ...

- Gerber社が一部ビスケットをリコール プラスチック片や...

- アサヒビールUSA 米国でRTD「贅沢搾り」発売!日本のク...

- ここだけで味わえる北海道の有名ラーメン 「Yummy Japan...