広告

ミッチ・マキ

Mitch Maki

GO FOR BROKE NATIONAL EDUCATION CENTER CEO

リトル東京の全米日系人博物館隣、1925年に建てられた本派西本願寺だったレンガ造りの建物内にある「GOFOR BROKE NATIONAL EDUCATION CENTER」。通称GO FOR BROKE。この言葉は、「全てを賭ける」や「一か八かの勝負に出る」という意味で、ギャンブルのニュアンスを含んでいる。

同センターCEOのミッチ・マキさんいわく、そのとおり、もともとの由来はギャンブル用語だ。「しかし、日系アメリカ人の歴史の象徴でもある『GO FOR BROKE』とは、第二次世界大戦中のヨーロッパ戦線で戦った日系アメリカ人部隊『第442連隊戦闘団』が掲げた彼らのモットーだったのです。自由のために、正義のために『自分の持っている全てを懸けて戦おう』という意味の。そして彼らは、アメリカで自分たちの人権を勝ち取るため、民として認められるために戦ったのです。このセンターの大切な役割は、『GO FOR BROKE』が意味するのは、自分が信じるもののために全力を尽くして戦うことだということを伝え、次世代の若者たちに『何のために戦うのか』を見つけるためのインスピレーションを与えることだと思っています」

355 E. First Street, Suite 200

Los Angeles, CA 90012

(310) 328-0907

www.goforbroke.org

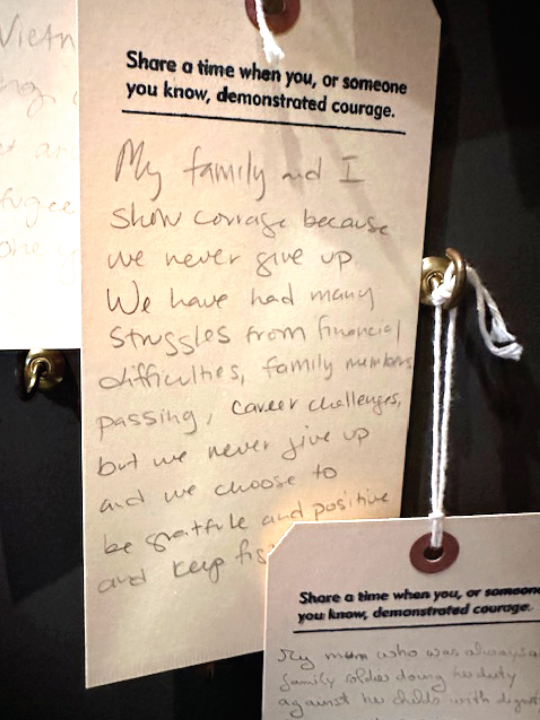

このセンターの展示のコンセプトは「日系人の勇気」。日系移民たちは、困難な状況の中でも、「正しいことをしたい」と勇気を持って決断し行動してきた。社会を変えるために様々な場面で、「恐怖に立ち向かう勇気」「従軍する勇気」「従軍しない勇気」に立ち向かいその勇気を振り絞ったのだ。館内で2016年から始まった永久展示「The Defining Courage Experience」は、第二次世界大戦中の若い日系アメリカ人の生活を通して勇気の概念を探り、現代の来場者に自分自身の生活の中で同様の勇気を持って行動するよう求めている。最新テクノロジーと斬新なアイデアを駆使した仕掛けにより、日系アメリカ人の戦時下で置かれた状況を疑似体験できる構成になっている。「自分ごと」として考え、歴史を単に過去のものとして伝えるのではなく、〝今の自分〟と結びつけることに重点を置いた内容だ。

実際に展示スペースへ足を踏み入れてみると、究極の選択に迫られる。そこに並んでいるトランク型のタッチパネル式ディスプレイに、「アメリカに忠誠を誓うか」「従軍する意志はあるか」など、当時の日系人が直面した様々な問いが現れる。イエスかノーで答えると、同じ選択をした実際の人物の言葉やその後の結末を、写真や動画で見ることができる。この選択に、よりリアリティを持たせているのが、「AREYOU SURE?」という念押しの画面。「もし従軍すれば忠誠心が示せる。だが、あなたは強制収容所に入れられたのに、忠誠心を持てるか?もし戦争で日本が勝ったらどうなる?」など、一筋縄では答えが出せない質問を突きつけられ、しばらく悩む来場者も多いようだ。

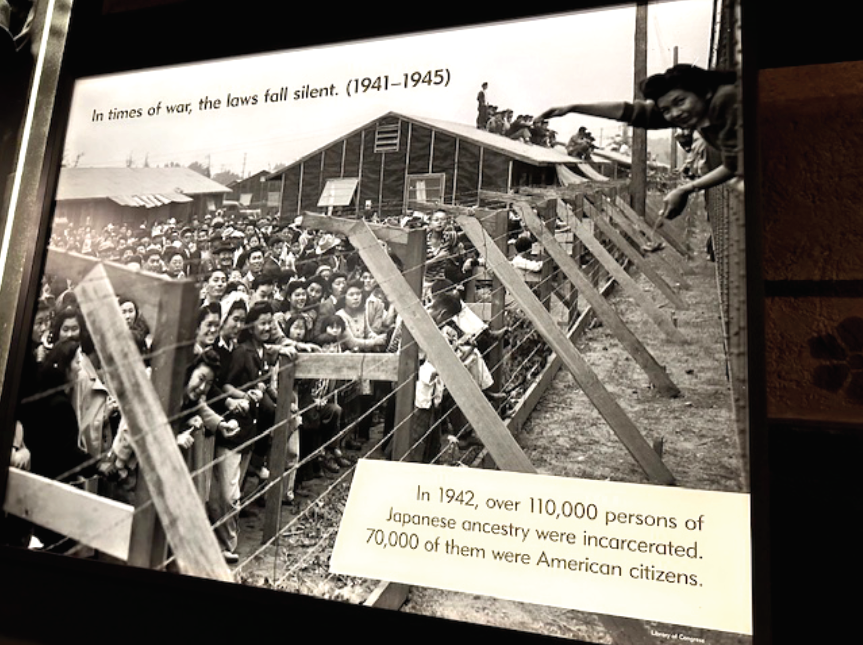

上記の究極の選択をよりリアルに自分ごととして捉えるには、日系アメリカ人たちが戦争によって、アメリカでどのような状況に追い込まれたのかを深く知る必要がある。ミッチさんは、自身の祖父母の体験も交えて話してくれた。

「私の祖父母は1900年頃、日本からハワイへ移住しました。これは第二次世界大戦の約40年前のことです。彼らは6人の子供を育て、他のアメリカ人と同じように普通の生活を送っていました。しかし、法律によってアメリカ市民になることを禁じられていました。1941年12月7日の真珠湾攻撃の後、本土の日本人移民や日系アメリカ人は家や仕事、商売、そしてすべての財産を失いました。彼らは『邪悪で非人間的な存在』と見なされ、『市民権を得る資格のない外国人』と烙印を押され、最終的には強制的に強制収容所へ送られることになったのです」

戦争が始まって約1年後、アメリカ政府と陸軍は、日系アメリカ人だけで構成された442部隊を作ることを決定。部隊はヨーロッパへ送られ、激戦を繰り広げた。彼らが戦地で戦っている間も、親や妻・子供はアメリカ国内の強制収容所に監禁されていた。「これは極めて過酷な選択です。もしあなたが『自分の家族を収容所に閉じ込め、あなた自身を人間扱いしないアメリカ国家のために戦え』と言われたら、それでも戦争に行きますか?」

アメリカのために

―戦うべきか

―戦わぬべきか

しかし、当時の多くの日系アメリカ人にとって、自身の正しい選択は「自分たちの明るい未来のために戦うこと」だったのだ。「ある時、ある二世の兵士が『家族が強制収容所にいるのに、なぜアメリカのために戦うのか?』と尋ねられました。すると、その兵士はこう答えました。『戦うことだけが、この国で家族の未来を築く方法だからだ』と。彼らは並外れた勇気、 愛国心、そしてアメリカへの献身を示し、『GO FOR BROKE(全てを賭ける)』というモットーを体現しました。つまり、自分たちの持てるすべてを戦いに捧げたのです。ヨーロッパ戦線で戦った日系アメリカ人部隊、100歩兵大隊や第442連隊戦闘団を含む彼らの部隊は、アメリカ軍の歴史の中で最も多くの勲章を授与された部隊となりました。しかし、その成功には大きな代償が伴い、多くの兵士が命を犠牲にしました」

1989年にGoFor Broke National Education Centerは創立された。当時はGo For Broke 財団として知られていた。このセンターを作ろうと立ち上ったのは、第二次世界大戦の前線で戦った日系アメリカ人の退役軍人たちだった。「戦争が終わると、彼らはアメリカに戻り、それぞれの生活を再建しました。ロサンゼルスをはじめ、全米に人脈を持っていた彼らは、『自分たちがヨーロッパや太平洋戦線で成し遂げたことの遺産を、記念碑や団体施設を作って後世に伝えたい』と考えたのです」。退役軍人のバディ・マミヤ氏、ヤン・オク・キム氏、テツ・アサト氏などが先頭に立って資金集めを行い、リトル東京での記念碑建立が実現した。これに伴い、トーランスを拠点にしていたGoFor Broke National Education Centerは2016年、リトル東京の現在の場所に移った。

日系アメリカ人として

生きるとは

2016年にこのセンターのCEOに就任したミッチさん。戦後約20年が経過したロサンゼルスに生まれた日系三世であり、戦争を直接知らない世代だ。しかし、彼の人生の大半は、「日系アメリカ人として生きるとは何か」という問いに向き合い、日系アメリカ人が歩んできた歴史やその物語を伝え、それらの教訓を現代社会にどう生かすべきかを探求することに費やされてきた。彼がここまで深くこのテーマに関わり、ライフワークとするに至った背景には、一体どのような契機があったのだろうか。

祖父母は戦前に日本からハワイへ移住、両親はハワイで生まれ、1950年代後半にロサンゼルスへ移り、ミッチさんが生まれた。父は自動車整備士として何年か働いた後、大手スーパーマーケットチェーンの青果部門のマネージャーとして勤務。母は長年カリフォルニア州交通局で働いた。子供の頃はたまに家族でリトル東京に行って食事をするのが楽しみだったという。「私はスポーツが大好きな子供でした。野球、バスケ、フットボールなんでもやりました。上手だったかというと、そうではなかったですけどね(笑)。勉強も熱心にやりました。特にこれは日系アメリカ人として育つ上で避けられないことでした。父はよく私に言っていました『常に礼儀正しくふるまわなければならない』と。なぜなら、もし私が外で悪いことをしたとしたら、周りの人たちは『ミッチが悪いことをした』とは言わない。こう言うのです。『あの日系人の子は悪い子だ』」。すなわち自分個人だけでなく、日系人やコミュニティ全体が悪いとみなされる。自分は、自分自身を代表しているのでも、家族を代表しているのでもない。「自分は日系コミュニティ全体を代表しているのだ」これはミッチさんの中で根付いた大きな責任感であり価値観だったのだ。

そんなミッチさんは10歳の時に初めて、戦時中に日系人たちが強制収容所に送られたことを知る。このことが日系アメリカ人の退役軍人たちについて深く学ぶことになる。「戦時中、私の祖父母と両親はハワイに住んでいました。ハワイでは日系アメリカ人が大量に投獄されることはありませんでした。そのため、私の家族は戦時中に投獄されることはなかったのです。幼い頃、私は強制収容所の存在を全く知りませんでした。しかし、私と同じ日系アメリカ人が何の罪も犯していないにもかかわらず強制収容所に送られていたと知った時、大きな衝撃を受けました。胸が張り裂けるような思いでした。その時の衝撃は今でも忘れられません。私はこの国を心から愛しています。それなのに、そんなことが日系アメリカ人に起こったなんて…。心が引き裂かれるような思いでした」

それからすぐに日系アメリカ人の兵士や退役軍人について学んだ。「彼らは愛するアメリカで迫害されたのに、それでも戦った。信じられないような偉業を成し遂げた。10歳の私の胸は、誇り高い気持ちでいっぱいになりました。そして、今ここにある自分の生活や人生は、彼らの努力の上に立っているんだ、ということに気づきました。日系アメリカ人の兵士たちが、アメリカのために戦ったからこそ、今の私たちがあるんだ。今のこの豊かな社会は全て、あの世代の人たちが築き上げたものなんだということに気づかされたのです」

ミッチさんは、日系アメリカ人の歴史や公民権運動の研究者・教育者であり、補償運動の専門家としてのキャリアを築くと同時に、そのキャリアと人生を通して日系人たちの物語を語り継ぐことに捧げてきた。南カリフォルニア大学で行政学の理学士号、社会福祉学の修士号および博士号を取得。その後はいくつかの大学の学務担当副学長や学部長、また教授を務めた。UCLAの助教授の職を得た時、アジア系アメリカ人研究の第一人者であるハリー・キタノ博士との出会いや、同僚であるメーガン・バートホルド博士との出会いがあり、5年間をかけて1999年に共著『Achievingthe Impossible Dream: HOW JAPANESEAMERICANS OBTAINEDREDRESS』(Redress=補償)を出版した。「これは日系アメリカ人の補償運動の詳細な記録であり、アメリカ国家から補償を取り戻すために日系アメリカ人が戦った物語。そしてアメリカが守るべき『約束』の物語なんです。自由・平等・正義が保証されるべきこの国では、肌の色や出身、信仰によって人が判断されるべきではない。ましてや日系人が経験した抑圧や矛盾は起きてはならないのです」

巡回展示を全米で展開

GO FOR BROKEセンターの常設展示は、アメリカ各地で再現され、巡回展示も精力的に展開されている。これまでハワイ、北カリフォルニア、オレゴン、アイダホ、テキサス州ダラス、ミネソタ、イリノイなど、様々な場所を巡回。現在はアイダホ州ボイジーという街で展示が行われている。ボイジーには戦前から1300人ほどの日系アメリカ人が住んでおり、ボイジーから車で1時間半ほど離れた場所にはミニドカという強制収容所があった。「展示では、戦時中に起こった出来事を伝えるだけでなく、各地のアメリカコミュニティが日系アメリカ人のためにどのような支援をしたかという側面にも焦点を当てています。戦時中、いくつかの都市ではアメリカ人たちが日系アメリカ人を支援しました。彼らは収容所に送られた日系人たちの土地を守ったり、戦後に帰還した日系人に仕事を提供したりしました。危機の時代に、正しいことをするアメリカ人がいた事実を伝える必要があります。こうした事例こそ、今日のアメリカで私たちが学ぶべきことです。ですから、ロサンゼルスの展示で学んでもらうだけでなく、巡回展を通じて全米の人々にこの歴史を伝えているのです」

GO FOR BROKEセンターでは、日系アメリカ人の物語が伝えられている。しかし、様々な人種や異文化コミュニティの人々がこの話を聞いた時、「これはアメリカの物語だ」と言う。人種を越えて、この物語のことを大切に思う気持ちが芽生えるのだ。「私たちはセンターで、あらゆる背景を持つ学生たちと関わっています。あるラテン系の学生が私にこう言いました。『これらの兵士たちは移民の子供だったんですよね。私も移民の子供です。もし日系アメリカ人が勇気を持って偉大なことを成し遂げたのなら、私たちにもできるはず!』。私は、若者たちからこのような希望に満ちた言葉を聞くたびに、日系アメリカ人の物語が今も生き続けていることを強く感じます。そして、それらの物語はこれからも光を放ち、新しい世代に希望をもたらし続けるでしょう」。

.

.

.